固溶化熱処理とは? ステンレス鍛造における重要性とメリットは?

Contents

1.固溶化熱処理とは?

ステンレス鋼の信頼性と耐久性を高める上で欠かせない工程が「固溶化熱処理」です。本項ではその基本的な定義と目的について解説します。固溶化熱処理とは、ステンレス鋼(オーステナイト系や二相ステンレス鋼)を高温で加熱し、急冷することでクロム炭化物や窒化物を拡散固溶させて、均一なオーステナイト組織を形成する熱処理のことです。

その目的は、組織を均一化し、炭化物を固溶させることで耐食性を向上させることにあります。固溶化熱処理を施すことで、材料の耐食性は向上し、製品の長寿命化が期待できます。

(1)固溶化熱処理と焼鈍(しょうどん)の違い

固溶化熱処理は、主にオーステナイト系ステンレス鋼に対して行われる処理です。目的は、耐食性を向上させ、内部応力を除去することであるのに対して、焼鈍は、より広範囲の金属材料に適用される一般的な熱処理方法です。焼鈍の目的は、組織の均一化、軟化、内部応力の除去です。処理温度は材質によって異なりますが、一般的に固溶化熱処理よりも低温です。冷却方法は徐冷(ゆっくりと冷却)が用いられます。焼鈍の効果として、材料の軟化、内部応力の除去、切削性の向上などが挙げられます。

2.ステンレス鋼における固溶化熱処理の役割

ステンレス鋼は耐食性に優れる素材として広く使われていますが、その性質を最大限に引き出すには熱処理が不可欠です。この章では固溶化熱処理が果たす役割を詳しく見ていきます。

(1)一般的なステンレス鋼の特徴

一般的に、ステンレス鋼の各鋼種はおおよそ500℃付近まではかなり高い引張強さを持っていますが、それ以上の温度になると強度が著しく低下します。

また、ステンレス鋼は炭素鋼と比較して耐食性には優れていますが、局部腐食が発生しやすいという特徴があります。局部腐食の一例にSCC(応力腐食割れ)という現象があり、その形態は粒内割れ(塩化物濃縮型)と粒界割れ(鋭敏化型)の2タイプがあります。

(2)オーステナイト系ステンレス鋼の特徴と固溶化熱処理の重要性

一般にステンレス鋼は500℃以上になると強度や靭性が低下しやすくなりますが、オーステナイト系ステンレス鋼は、その中でも高温下での強度保持性に優れ、特に550℃を超える温度域でも比較的安定した機械的性質を維持できるため、高温構造材料として広く用いられています。

オーステナイト系ステンレス鋼(例:SUS304、SUS316)は、クロムやニッケルなどの合金元素を含み、高い耐食性を持ちます。

しかし、製造過程で不均一な組織が形成されると、局所的な腐食が発生するリスクが高まります。固溶化熱処理を施すことで、クロム炭化物や窒化物が拡散固溶され、安定した耐食性が得られます。

(3) オーステナイト系ステンレス鋼の代表的な材質

オーステナイト系ステンレス鋼の代表的な材質は以下の通りです。

① SUS304

最も一般的なオーステナイト系ステンレス鋼であり、耐食性や加工性に優れている。食品加工機械や建築分野などで幅広く使用される。

② SUS316

モリブデンを含み、塩化物環境での耐食性がSUS304よりもさらに優れている。化学プラントや医療機器などの分野で使用される。

(4)固溶化熱処理による耐食性向上のメカニズム

固溶化熱処理により、クロム炭化物を固溶させることで、表面のクロム含有量を適切に維持し、不動態皮膜の形成を促進します。

3.固溶化熱処理の工程

熱処理の精度は最終製品の品質に直結します。この章では、実際にどのような温度管理や冷却方法が採用されているのか、具体的に解説します。

(1)固溶化熱処理の温度範囲と冷却方法

固溶化熱処理の一般的な温度範囲は、1050℃〜1150℃とされています。この温度範囲で加熱した後、急冷(主に水冷)を行うことで、炭化物の析出を防ぐことができます。

(2)固溶化熱処理ではなぜ急冷が必要なのか?

固溶化熱処理において、急冷を行う最大の理由は、炭化物の析出を防ぐためです。特にオーステナイト系ステンレス鋼では、熱処理の際に炭化クロムが粒界に析出しやすく、これが局所的な耐食性の低下(鋭敏化:えいびんか)を引き起こします。

急冷することで、炭化物の析出を抑制し、クロムが固溶状態を維持することで、不動態皮膜の形成が適切に行われるようになります。

(3)鋭敏化発生のメカニズムと防止方法

鋭敏化(sensitization)とは、ステンレス鋼を加熱後、徐冷すると発生する現象です。特定の温度範囲(約450℃〜850℃)に長時間さらされると、炭化クロムが粒界に析出し、耐食性が著しく低下する現象が鋭敏化です。この結果、粒界腐食が進行し、ステンレス鋼の構造が脆弱化します。この鋭敏化を防ぐためには、

• 適切な固溶化熱処理を実施し、クロムを均一に分布させること

• 急冷を行い、炭化クロムの析出を最小限に抑えること

が重要となります。

4.固溶化熱処理によるオーステナイト系ステンレス鋼の結晶粒度の変化

結晶粒度の変化は、ステンレス鋼の機械的特性や耐食性に大きく影響します。この章では、固溶化処理温度によってどのように粒径が変化するのかを見ていきます。

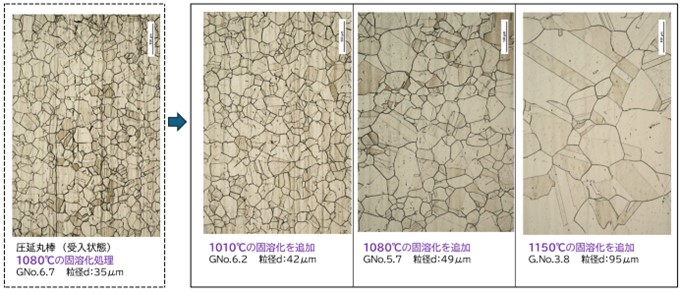

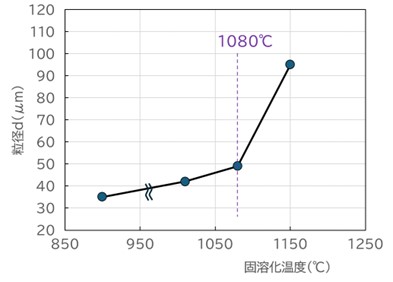

下の図は、圧延丸棒の1080℃固溶化状態および、さらに1010℃、1080℃、1150℃と固溶化熱処理温度を変えた場合の結晶粒度の成長を示しています。

(1) 固溶化熱処理の追加による圧延丸棒の結晶粒の成長

圧延丸棒の結晶粒度は、粒径dで35μmと細かかったが、1010℃での固溶化熱処理を行うことで、粒径dは42μm、1080℃での固溶化熱処理を行うことで、49μm、1150℃での固溶化熱処理を行うことで、95μmと成長することが確認されました。

(2)電気抵抗炉による固溶化の追加による結晶粒度の成長

特に、固溶化温度が1080℃を超えると、粒成長が顕著になり、GNo.5以上(d<44μm)の細粒から粗粒(d>44μm)へと移行してしまいます。

このため、ステンレス鋼の機械的特性や耐食性を維持するためには、固溶化温度を1080℃以下に抑えることが推奨されます。

5.川上鉄工所の鍛造技術と固溶化熱処理の適用事例

本章では、川上鉄工所が実際に手がけた固溶化熱処理の適用事例を紹介し、各産業分野での具体的なニーズとそれに対する当社の対応を解説します。

川上鉄工所では、鍛造工程において高品質な固溶化熱処理を実施し、製品の信頼性を確保しています。特に、以下など、極めて高い耐食性と機械的強度が求められる部品において、最適な熱処理条件を適用しています。

(1) バルブや継手

配管内の流体は高圧になることが多いことから、バルブや継手には高強度が求められます。また、流体には人体に有害な腐食性の高いものが含まれることがあり、長期間使用するには耐食性の高い材質が必要になります。バルブや継手は頻繁に交換する部品ではないものもあるため、長期間にわたって使用できる耐食性・耐摩耗性が求められます。

(2) 半導体製造装置部品

半導体製造ではナノメートルレベルの精度が求められ、不純物や微量な腐食生成物が混入すると製品の不良率が上がることから、装置部品の耐食性が極めて重要になります。また、半導体製造プロセスでは各種薬液を使用し、金属表面が腐食するとコンタミ(汚染)の原因になることから、耐食性の高い材料が必要です。さらに、高圧下での流体制御が必要になる場合には、機械的強度の高さも求められます。

(3)水素ステーション関連部品

超高圧環境での水素脆化に耐え、安全性を確保するために高い機械的強度が求められます。また、水素ステーションの設備は屋外に設置されるケースもあり、雨、塩害、温度変化などの影響を受けます。これに耐えるため、高い耐食性を持つ材料が求められます。

固溶化熱処理は、析出硬化処理や焼き戻しとは異なり、合金元素の均一化に特化した処理です。そのため固溶化熱処理は、耐食性を最優先する用途では、最も適した熱処理方法といえます。

固溶化熱処理は、ステンレス鍛造製品の品質を大きく左右する重要な工程です。川上鉄工所では、鍛造方案だけでなく、適切な温度管理と冷却方法を駆使した固溶化熱処理によって、高品質な製品を提供しています。

川上鉄工所では、鍛造から熱処理までを一貫して行うことで、高品質な製品を安定的に供給する体制を整えています。

6.参考記事

鍛造プロセスの違いによってステンレス鋼の耐食性の影響:耐食性調査概要

水素環境下において水素耐性と強度を両立できる、ステンレス鍛造のメリットとは?

| お問合せ・ご依頼はこちら → |

7.用語集

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| 固溶化熱処理 | ステンレス鋼を高温で加熱し、急冷することで合金元素を均一に分布させる処理。固溶化熱処理は “ST(Solution Heat Treatment)” と略されることがある。 |

| オーステナイト系ステンレス鋼 | クロムとニッケルを主成分とし、高い耐食性と加工性を持つステンレス鋼の一種。 |

| 不動態皮膜 | ステンレス鋼の表面に形成される酸化被膜で、耐食性を向上させる。 |

| SUS304 | 代表的なオーステナイト系ステンレス鋼で、耐食性が高い。 |

| SUS316 | モリブデンを含み、塩化物環境での耐食性が向上したステンレス鋼。 |

| 鋭敏化 | ステンレス鋼が450℃〜850℃の範囲に長時間さらされることで、炭化クロムが粒界に析出し耐食性が低下する現象。 |

| 応力腐食割れ(SCC) | ステンレス鋼が引張応力を受ける環境下で、塩化物や高温水蒸気の影響により発生する破壊現象。粒内割れ(塩化物濃縮型)と粒界割れ(鋭敏化型)の2種類がある。 |

| 粒界腐食(IGC) | 金属の結晶粒界に沿って進行する腐食現象。主に鋭敏化が原因で発生する。 |

| 高温強度 | 金属が高温環境下でどれだけの機械的強度を維持できるかを示す指標。オーステナイト系ステンレス鋼は、550℃以上の高温環境下においても、他のステンレス鋼種と比較して比較的良好な機械的強度を維持する特性がある。特に、クリープ耐性や靭性の面で優れており、高温連続使用が求められる用途に適している。 |

| 結晶粒度 | 金属の微細構造の一部である結晶粒の大きさを示す指標。結晶粒が細かいほど、機械的特性や耐食性が向上する傾向がある。 |

| 二相ステンレス鋼 | オーステナイト相とフェライト相の2つの相を持つステンレス鋼で、高強度かつ優れた耐食性を有する。 |